オープンアクセス(OA)ジャーナルに論文を発表することは、研究の可視性や影響力を高めるうえで大きなメリットがあります。近年では、多くの研究機関や資金提供団体がOA出版を推奨・義務化するようになっています。

しかしその一方で、悪質な出版社や“ハゲタカ”ジャーナルに注意が必要です。こうした雑誌に論文を掲載すると、研究の信頼性が損なわれたり、学術的評価に悪影響を及ぼすこともあります。

特にあまり聞き慣れない雑誌に投稿する際には、その信頼性をよく確認しましょう。ここでは、オープンアクセス誌を選ぶときに注意すべき10のポイントをご紹介します。

1. 雑誌のウェブサイトに連絡先情報が明記されているか?

信頼できる雑誌は、所在地や担当者の名前、メールアドレスなどの詳細な連絡先を公開しています。もし、連絡フォームしかなく、住所の記載もない場合は要注意です。

2. 編集委員会に実績のある研究者が名前と所属つきで掲載されているか?

編集委員会の情報がない雑誌への投稿は避けましょう。掲載されていても、所属機関のメールアドレスが使われているか、実際に論文を発表しているかをチェックしてください。疑問があれば、編集委員に直接連絡を取ってみるのも一つの手です。

3. 掲載されている論文が雑誌のスコープと合っているか?

雑誌が定めた分野・テーマに沿った論文が掲載されているか確認しましょう。分野に無関係な広告が多く出ていたり、文章に明らかな誤りが多い場合も要注意です。

4. 著者にかかる費用が明確に記載されているか?

オープンアクセス誌では、多くが掲載後に論文処理費(APC)を請求します。怪しい雑誌は、投稿時に費用を請求したり、掲載確約と引き換えに高額な料金を提示するケースもあります。料金体系が不明瞭な場合は、慎重に検討しましょう。

5. 掲載論文の質は高いか?

過去に掲載された論文をいくつか読み、質を確認しましょう。指導教員や同僚に相談するのも有効です。著者に連絡して体験を聞くのも参考になります。また、明確な発行スケジュールがない雑誌にも注意が必要です。

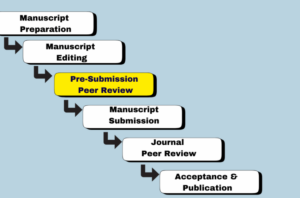

6. 査読プロセスの説明が明確か?

信頼できる雑誌は、査読の流れや審査基準を明記しています。一方、査読コメントの掲載がないまま論文が受理される雑誌は、実質的に査読を行っていない可能性があります。

7. 権威あるデータベースにインデックスされているか?

DOAJ(Directory of Open Access Journals)やCOPE(出版倫理委員会)、OASPA(オープンアクセス出版協会)などの団体に登録されているか確認しましょう。また、Think.Check.SubmitのチェックリストやCabell’s Predatory Reports(疑わしい雑誌をリスト化した有料データベース)を活用して、問題のある雑誌かどうかを調べることもできます。

8. 著作権ポリシーが明確か?

著者が著作権を保持できるか、またはCreative Commonsライセンスを採用しているかを確認しましょう。ポリシーが不明瞭な雑誌は避けるべきです。

9. 倫理方針が明確に示されているか?

盗用や査読、利益相反、研究データの透明性など、倫理に関する方針がきちんと明記されているかを確認してください。信頼性の高い雑誌は、COPEなどのガイドラインに準拠しています。

10. 見知らぬ雑誌から突然の投稿依頼メールを受け取っていないか?

いきなり届く「投稿しませんか?」というメールは、ハゲタカジャーナルである可能性が高いです。査読が早い、掲載を保証するといった甘い言葉には注意してください。不自然に感じたら、必ず調べてから対応しましょう。

信頼できる雑誌に投稿することは、あなたの研究の価値を守ることにもつながります。もし不安な点があれば、専門家に相談するか、信頼できる出版サポートサービスを利用してみましょう。

この記事はEditage Insights 英語版に掲載されていた記事の翻訳です。Editage Insights ではこの他にも学術研究と学術出版に関する膨大な無料リソースを提供していますのでこちらもぜひご覧ください。