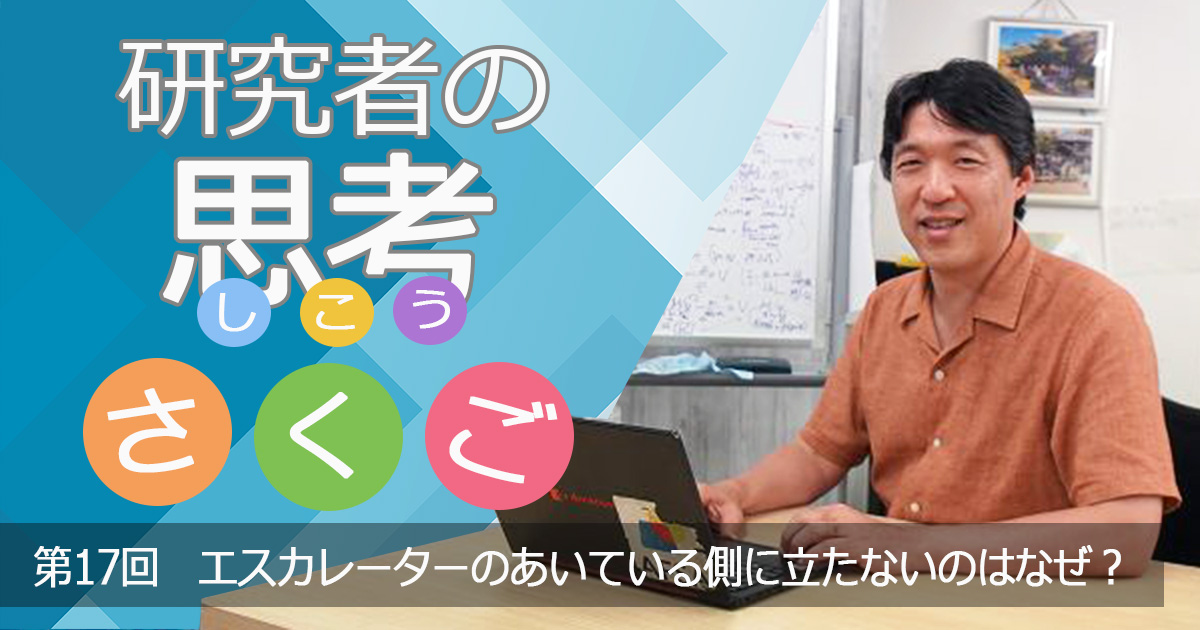

皆さんはエスカレーターに乗る時、どちら側に立ちますか? 片側があいていても、「歩く人用」として、そこに立つ人は少ないようです。鉄道会社などがエスカレーターの両側に立つことを推奨するにも関わらず、片側をあけた状態にするのはなぜなのか。国立情報学研究所の宇野毅明(うの・たけあき)先生に情報学研究者ならでの視点で、エスカレーターのあいている側に立たない理由について考察していただきました。

最近、電車の駅で啓蒙されているのが「エスカレーターの乗り方」。これまでは「急ぐ人のために片側を空けておく」という文化があったのですが、一部の駅や鉄道会社では、最近になって「歩かず両側に立って乗る」ようにと行政や鉄道会社が呼びかけるようになりました。両側に立つのがある程度のマナーやルールとなってきているようなのですが、それでも筆者はエスカレーターに2列になって人が立っているところをあまり見かけません。日本人はルールやマナーをよく守ると言われているようですが、こんなに全員が几帳面にルールを守らないのが珍しく、むしろおかしくてたまらないので、考察してみることにしました。

筆者が子供の頃は「大阪のエスカレーターは右側に立って歩く人は左側で、関東は逆に左側に立って、歩く人は右側で」と言われていました。ものの記事などを見ていると、どうやら1960、70年代では鉄道会社が効率化のために片側をあけることを推奨していたようです。最近は安全面から、あるいはぶつかってトラブルになることを防止する観点から「エスカレーターでは歩かないように」と言われています。埼玉県では努力義務の条例化までされているようです。もうしっかりルールですね。ただ、これはエスカレーターで歩いたり走ったりすることに対するルールであって、片側をあけることに関するルールではありません。マナーとは「迷惑をかけない」ことなので、両側に立たずに片側をあけておくことは迷惑かどうかわかりません。

では、エスカレーターで両側に立つことの価値や倫理を考えてみます。まず、「トラブルが起きるから片側をあけるのはやめる」は、理由としてちょっと行きすぎのようにも思います。実際、ぶつかったりしてトラブルになるのは見たことがありませんし、ニュースでも聞きません。統計を見たことがないので安全面もよくわかりませんが、ひょっとしたら自分が、あるいは皆さんが知らないだけで、エスカレーターの片側を歩いていることでたくさん事故やトラブルが起きているのかもしれません。最近のコンプライアンスとかマナーのレベルを考えると、歩かないようにして、なおかつ効率も考えて両側に立つようにするべきなのかもしれません。なにせ電車の中で携帯電話でちょっと話すのも憚られるくらいですから。

それにしてももう少し、エスカレーターのあいている側に立つ人が多くてもいいようには思います。後ろから人が歩いて来たら、避けるか、自分も歩き出せばいいだけです。なんの困り事も起きません。歩かない側に長い列ができて相当待ち時間があっても、ほぼ誰も、あいている側には乗りません。あいている側に立っていることで、文句を言われたり、白い目で見られたりしている人を見たことはないので、他者から攻撃されるリスクもないのではないでしょうか。

以上のことから、「人々はなぜあいている側に立たないか」を考えてみます。まず、あいている側に立つことは、個人的にも社会的にも利点があります。また、立つことによって他者から攻撃されるリスクも少なそうです。さらに、ちょっとコストをかけて、避けたり歩いたりすれば、他人と利害が衝突するリスクを0にすることもできます。これほどまでにいい条件がそろっていて、かつ世の中にはアウトロー的な、多少人々がやらないことをやる、たとえば「赤信号で車が来ないときは渡る」とかをする人がいることを考えると、一般の利点欠点とは異なるところ、あるいは心理的なところに原因があるのだろうと思います。

こうなると筆者には、「人と同じことをしていたい」、「人と異なることをしたくない」という理由くらいしか思い当たることがありません。ただ、他の場面ではこれほどまでに人々が同一の行動をとることもあまりないので、エスカレーターの問題は、なにか特別な状況にあるのかと推測します。他のものと何が違うかと考えて思いつくのは、ここには「利害に関わるイデオロギー的な対立がある」というところでしょうか。「急ぐ人のためにあけておくべきだ」という、こうでないと困るという強い思想があり、それと「安全性のためルールを守るべし」という思想が強く対立しているように思います。車が来ない赤信号の問題などでは、これほどの強い対立はないように思います。こういう強い対立があるときは、何かを刺激して大変なことが起こって、それに巻き込まれるのがイヤだから、目立たないようにしようという考え方は共感できます。下手に刺激すると、とんでもなく怒ったりする人がいそうですから。

一応、エスカレーターの片側あける問題と同じような問題として、「電車を待つときに3列で並ばない問題」があります。ラッシュアワーに大変混雑する駅では、ときに3列で並んで待つように、床に指示が書いてあります。2列で並ぶと待ち列の末尾がホームの反対まで伸びてしまい、移動の障害となったり、避けるときにホームに転落する危険があるなど、大きなリスクも発生するからです。ですが、人々は他の駅と同じように2列で並ぶことがあります。そんなとき、3列目の所には本当に誰もいません。当然、列は長くなり、大変迷惑な感じになっています。ルール通り3列目に並ぶと、いきなり先頭に並ぶことができてかなりお得なうえ、ちゃんと人に迷惑がかからない行動をして、かつ他の人が守っていないルールもきっちり守って、大変な利得があり、困ることは何もないのですが、これでもまだ人々は3列目に並ばないのです。ここまで来ると、ルールを守らないことにとても大きな心理的な利得があるはずです。ここからも、さきほどのエレベーターの件と同じように心理が推察されるかな、と思います。

というわけで、「リスクと利便性のような対立する価値があるときには、人は目立たないようにしていたいものだ」という大きな仮説を出してみましたが、筆者はいつも通り、これからも「右側に立って、後ろから走ってきた人がいたら一緒に走る」という行動様式、情報学の言葉で言えば「アルゴリズム」を続けます。アルゴリズムの研究者なので、アルゴリズムは大好きなのです。そして今回のまとめとして、エスカレーターでの混雑とトラブルを防ぐためには「みんな健康のためになるべく階段を使いましょうよ」としておきます。