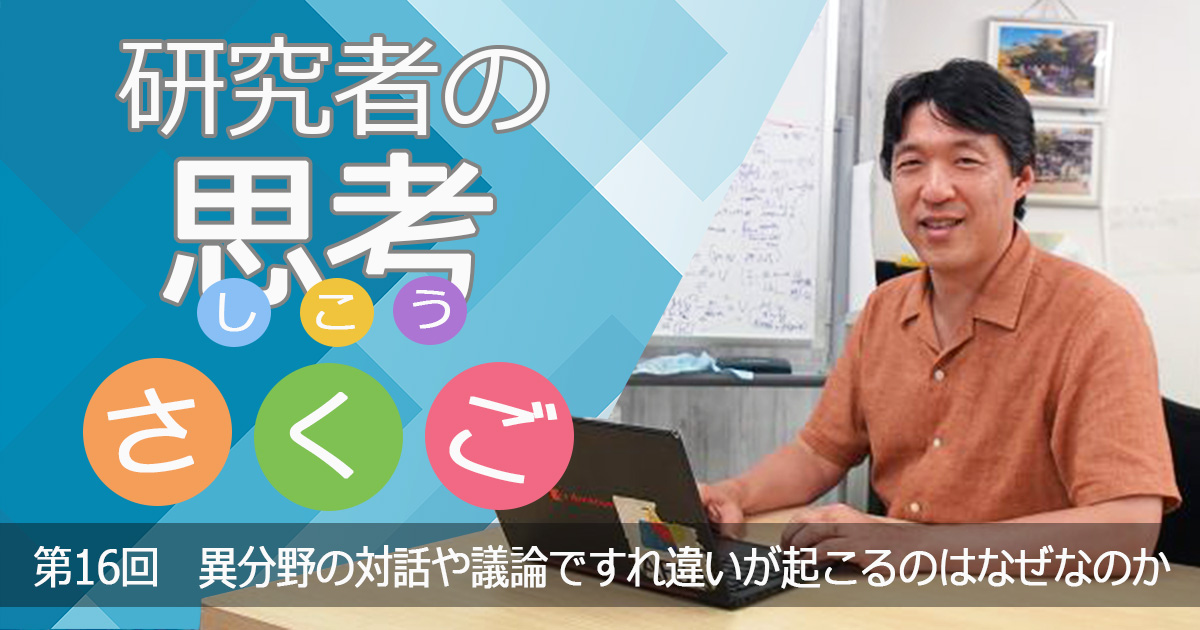

皆さんは人と話していて、「どうも話がかみ合っていないな」と感じたことはありませんか? そのすれ違いは、異分野での対話・議論をしているときに多いようです。連載「研究者の思考さくご」第16回は、「異分野の対話や議論ですれ違いが起こるのはなぜなのか」をテーマに、国立情報学研究所の宇野毅明(うの・たけあき)先生に情報学研究者ならでの視点で、すれ違いが起こる原因について考察していただきました。

筆者の研究室は、人文系、数学系、情報系、理工系など実に多彩な分野の研究者が集まっています。ですので、議論や雑談をすると、いろいろな話題が出ます。すると、お互いに誤解していたり、違う方向を目指して話していたり、理解できなかったり、いろいろな「話のすれ違い」が起こります。そして、すったもんだの末、「ああ、そういう意味だったんですね」、「そういう方向の話がしたかったのですね」となります。そういうすれ違いをたくさん経験・観察していると、これらのすれ違いはこうひとくくりにできますね、こういうタイプがありますねといったように、だんだんと「すれ違い方」の抽象化というか、概念化ができてきます。今回は、そのうちのひとつを紹介したいと思います。

異分野を横断する参加者で議論をしていると、いわゆる「リサーチクエスチョン」、「問い立て」というものが話題に上るときがあります。お互いがお互いに興味があるので、どういう問い(問題)に対して研究をしているのか知りたくなるのです。そこで、たとえば情報系の人は、「こういう問題をこういう風に解こうとしている」という感じで自分の問題を説明するのですが、それに対して「なぜその問題を解くのか」「その問題を解くことにしていいのか」というような質問が来ます。自分は問題の解決方法に興味があるので、その説明をしたいのですが、聞かれることは自分が興味を持っているところと違うところ、どうでもいいと思っているところ、そういうところばかりを熱心に聞かれてしまうという感じのすれ違いが起こるのです。これは特に、いわゆる「人文系」といわゆる「理系分野」の間での議論で多いように思います。

よくよく聞いてみると、どうも「問題」というものの位置づけや捉え方が違うようです。情報学を含む多くの理系分野では、問題は「解くもの」です。数学では「証明したいもの」、工学では「解決したいもの」、自然科学では「明らかにしたいもの」です。その問題を解こうとする意義や、その問題を解いてしまうことの意味、その問題が社会でどのような意味を持つか、というようなことについては、あまり深く考えません。一方、人文系では問題は「発見するもの」、「掘り起こすもの」、「光を当てるもの」などのようです。「みんながまだ気付いていない、こういう問題がある」ということを、倫理や概念の面から考察して導き出したり、調査をして明らかにしたりします。つまり、問題が存在すること、その問題が大きな意味、着目する意義があることが明らかになるのが一番大事ということが多く、その場合には解くとか証明するとか、そういう目的意識は希薄になります。そのため、どういう問題を扱っていますか、という話をするときには、お互い理解したいところ、興味のあるところが大きく異なります。共同研究などで一緒に取り組める問題を考えようとすると、もちろんすれ違ってしまうのです。片方は、問題は見つかった時点で研究が終了、片方は問題が見つかったところが研究の始まりなのですから、すれ違うのは当然ですね。

一般に異分野や異業種の対話や議論では、言葉のすれ違いが起きると言われています。専門用語として特別な意味を持つ言葉は意味が通じず、相手の話がわからないという意味合いです。しかし今回の「問題」のケースは、専門用語が原因ではなく、学問分野の目的や考え方や研究スタイルの違いからきています。言葉の意味は同じなのですが、それが研究においてどのような位置にあるか、どのような目的で使うか、どのような重要性を持ち、どのような背景とつながるかといった部分が大きく異なっているため、言葉は通じているものの、すれ違いが起きてしまうのです。このような違いは他にたくさんあり、例えば、「ユーザとは何か」、「どのような状態になったら問題は解決されたと言えるのか」、「明らかになる、証明されるとはどういうことか」などもそうです。ここでは詳細は省きますが、おもしろいものは機会を見て紹介したいと思います。ともかく、すれ違いのパターンは「言葉が示すものの位置づけや目的や価値や使い方が異なる」なのです。

このようにしてみると、ああなんとも学問というものは分断され、不自由で、お互いの理解さえできていないのかと、多少絶望的な気持ちになることもあります。しかし、違いがあることは宝にもなります。もし人文系の研究者と深く話し、その大きな違いに絶望的になることがなければ、筆者は「問題」というものをこのように捉える視点を持つことはできなかったでしょう。自分の性格や考え方、分野や職種が、どのようなものであり、他とどのように違うのかを説明するのは大変難しいのです。自分たちにとって普通のこと、当たり前のことはあまりにも数がありすぎて、他人とってどれが大事なのか、あるいは普通なのか、わかりません。筆者自身、この連載で「研究者の思考さくご」と研究者の考えそうな軸でものごとを書いていますが、これも「研究者ではない人がたくさんいる」から、何が研究者っぽいのかわかるのです。研究者でない一般の人との対比だけでなく、特徴を持つ人たち、例えばビジネス界の人、学生、などの他の職種や立場の人たちと比較すると、どの違いが際立っているかが変わってきます。そこから、またひとつ新しい考えの軸、伝えるとおもしろそうなものを見出すことができるのです。います。そして、ごく普通のことを間断なく継続することはとても大変なことです。この連載の読者の皆さんも、筆者が変なことを書き始めたら連絡していただけますようお願いいたします。私は、「ちゃんと皆さんが通報してくれるかどうか、わざと変なことを書いてみようかな」という気持ちを我慢して、普通に書き続けようと思いますので。