新しいプロジェクトを始めるときや、文章を磨き上げるとき、そして締め切りに追われているとき、AIはあなたの救世主となります。しかし、何日も何週間もドラフトに取り組んでいると

- どの文章が自分の書いたものかわからなくなる

- どれがAIの提案かわからなくなる

といった状況に陥ることもよくあるでしょう。このAIによる不確実性は単に執筆者の不安を煽るだけでなく、学術界ではあなたの独創性や信頼性を危険にさらす可能性もあります。

学術的誠実さが注目される中、大学やジャーナル、出版社は規則を厳格化し、AI利用に関する情報開示を求めるようになってきました。こうした状況下で、研究において生成AIをどこでどのように使用したかを把握することは、これまで以上に難しく、そして重要となっています。

そこで登場するのがPaperpalの2つの新機能「AI Footprint(AI追跡)」と「AI利用に関する開示(AI disclosure)」です。これらは単に便利なツールではなく、執筆者がAIを責任を持って活用し、自信を持って論文を書き、誠実さと研究の透明性を確保するための安全対策となります。

学術分野におけるAI利用の問題

今年に入り、研究・教育分野での生成AI利用が急増しています。2025年に実施された2つのAI利用調査では、学生と研究者の80%以上が学習・執筆・研究ワークフローで生成AIを定期的に利用していることがわかりました¹²。しかし、1,440人の研究者を対象としたPaperpal調査では、44%が所属機関の方針を依然として明確に把握しておらず、50%以上が論文投稿においてAI利用を申告したことがないことが明らかになりました。反対に、AI使用を申告した研究者は、指導教官・査読者・論文審査委員会の反応を不安に感じた人たちでした。

一方で、研究機関には学術的誠実さを維持することが強く求められています。科学出版社であるAmerican Association for Cancer Research(AACR)は数万件もの投稿論文の分析をもとに、多くの論文に生成AIテキストが含まれている可能性が高いことを推測。ポリシーにAI使用の開示義務を追加しました。しかし、結果的にそれを行った著者は25%にも満たないことが判明しました。³

ここで、学術界において二つの問題が浮き彫りになりました。

1.著者によるAIのコントロール:著者は、AIが自身の学術論文にどのように、どこで貢献したかを常に確実に追跡できるわけではありません。

2.開示とコンプライアンス:研究の透明性が重視される中、AI利用の開示を怠ると論文がリジェクトされるリスクがあり、信頼性を損なう可能性があります。

Paperpalならこれらの問題を解決できる

Paperpalでは、責任あるAI利用を促進する機能を開発しています。なぜなら、AIが何を生み出すかだけでなく、どのようにAIを使うかが重要だと考えているからです。「AI Footprint」と「AI利用に関する開示」の二つの機能は、透明性の確保と著者の権利の保護を促し、執筆者の評価を高めるのに役立ちます。具体的に、これらの機能がAIのコントロールとコンプライアンス維持にどう役立つのかを以下にご紹介します。

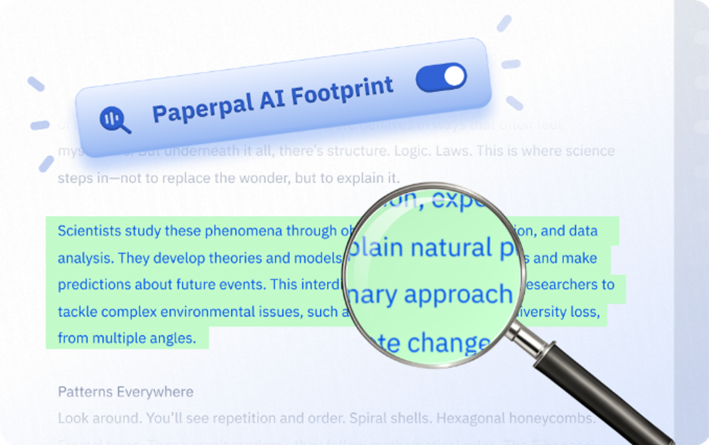

【機能①】AI Footprint(AI追跡)

「AI Footprint」は、Paperpalの独自AIによって文書内のどの部分が追加または変更されたかをリアルタイムで正確に確認できる機能です。Paperpalのオンラインエディタにある三点リーダーからの簡単な切り替えが可能です。AIによる明確で意図的な文章作成サポートと、AIによる作業工程の完全なコントロールが可能となります。AIが関与した箇所を透明なマーカーで示してくれるような機能と捉えてください。これにより、執筆完了を待たずに、必要な時に素早く調整・編集・修正を加えたり、自身の表現として確立させることができます。

「AI Footprint」によるメリット

- AIの変更をリアルタイムで把握:複数のセッションにわたって、文書内に挿入または変更した AI テキストを追跡します。

- 自分の文章をコントロールする:AIによる変更・追加を可視化することで、早期に対応し、より自分らしい文章に修正することができます。

- 土壇場でのパニックを回避:提出直前に慌てて人によるものかAIによるものかの区別を確認したり、急いで書き直す必要がなくなります。

- 明確な共同作業:共同執筆者、指導教官、監督者と文書を共有し、AIが使用された箇所を明確に示します。

- 開示の準備を整える:大学やジャーナルからAI使用状況の明確化を求められた場合、自身の「AI Footprint」をすぐに共有できます。

忘れてはいけないのは、「AI Footprint」の機能は監視や門番役ではなく、信頼できる精度を提供するためのものだということです。PaperpalのAIがあなたのテキストに追加または変更した内容を追跡することで、推測作業を排除し、著作を確実にあなたの手に委ねます。ぜひご自身でお確かめください。今すぐPaperpalに無料で登録しましょう!

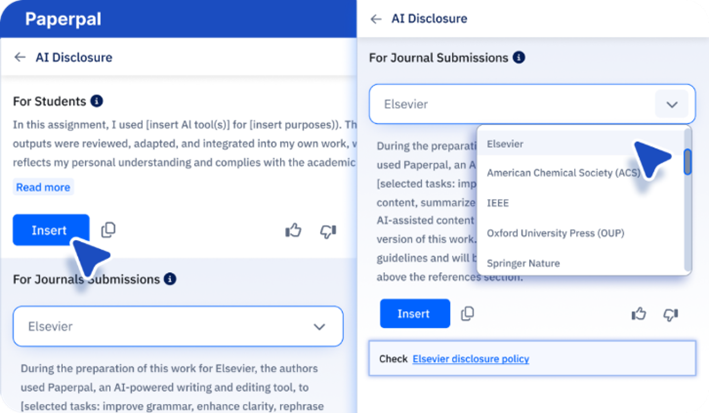

【機能②】AI利用に関する開示(AI disclosure)

AIツールの利用開示は、多くのジャーナルや大学で投稿時の必須要件になっています。しかし、出版社ごとにガイドラインが異なり、「どんな表現にすればいいのか」「どこに書くのか」が分かりづらいという声も少なくありません。

Paperpalの「AI利用に関する開示」の機能なら、こうした手間や不安を解消します。Springer、Wiley、IEEEなど主要出版社・大学から提供された正式なガイドラインを基にしたテンプレートを、ワンクリックで文中に挿入可能。フォーマット調整や文面の迷いも不要です。

「AI利用に関する開示」の機能によるメリット

- 時間とストレスを節約:開示ポリシーを調べたり文面を考えたりする必要はありません。Paperpalのテンプレートが、煩雑な確認作業を省き、スムーズな投稿準備をサポートします。

- コンプライアンスの確保:出版社や大学の方針に準拠、または参照する形で正確な開示文を提示。安心して投稿できます。

- 信頼性の構築:AI利用をあらかじめ明示することで、査読者や指導教員に対して透明性と誠実さを示せます。

- 安心感を得る:AI利用に関する規定が今後強化されても、すでに開示を行っていれば慌てる必要はありません。Paperpalが最新の要件に対応します。

二つの連携機能の仕組み

「AI Footprint」と「AI利用に関する開示」の機能は、どちらも研究の透明性とAI利用のコンプライアンス維持を支援する、Paperpalの取り組みの一環です。

両者の関係を、次のように捉えてみてください。

• AI Footprint:内部視点=「どのようにAIを使って文章を生成したか」を記録

• AI利用に関する開示:外部視点=「AIをどのように利用したか」を適切に開示

この2つを併用することで、

「どこでAIを使ったのか?」「開示は必要か?」といった判断の迷いや不確実性を解消し、研究者自身が“何を書くか”に集中できる執筆環境を実現します。

AIが研究者のツールキットに不可欠な存在となる今、AIが果たした貢献を正確に把握し、必要に応じて透明に開示することがこれまで以上に重要になっています。だからこそPaperpalは、研究の独創性を高め、信頼性を守るためのツールを設計しました。進化する研究倫理と透明性の基準を満たすための第一歩として、完全な明瞭性とコントロールを備えた論文執筆の準備を整えましょう。今すぐPaperpalに無料で登録!

参考文献

- Digital Education Council Global AI Student Survey 2024, Digital Education Council website – August 2024. Accessible on https://www.digitaleducationcouncil.com/post/digital-education-council-global-ai-student-survey-2024

- Zhehui Liao et al. “LLMs as Research Tools: A Large Scale Survey of Researchers’ Usage and Perceptions.” arXiv, October 2024. Accessible on https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.05025

- Miryam Naddaf, “AI tool detects LLM-generated text in research papers and peer reviews.” Nature News, September 2025. Accessible on https://www.nature.com/articles/d41586-025-02936-6

Paperpalは、リアルタイムに言語と文法を修正するための提案を行い、著者がより良い文章をより速く書くことを支援するAIライティングアシスタントです。プロの学術編集者によって強化された何百万もの研究論文に基づいてトレーニングされており、機械的なスピードで人間の精度を提供します。