前章では、ポスターは「研究の予告編」であり、対話を生み出すメディアであるとお伝えしました。

では、その“予告編”を実際に形にするために、すぐにパワーポイントを開いてデザインを考えたくなるところですが、その前に欠かせない重要なステップがあります。それが―学会への申し込みと要綱の確認です。

「そんなの当然」と思うかもしれません。しかし、この“当然”をおろそかにしたために、学会当日に青ざめる研究者は後を絶ちません。

「3週間かけて完璧なポスターを仕上げ、印刷費も支払い、万全の状態で会場に到着したものの自分のポスターだけが横向きだった…」そんな悲劇が実際に何度も起きています。本章では、そうしたトラブルを防ぐために、ポスター制作に入る前に確認すべき基本の流れを実際の学会を例にしながら「申し込みから制作開始まで」順を追って解説します。

▶学会ポスター発表完全ガイド1:ポスター発表は研究者にとってなぜ必要?

●筆者紹介

相澤有美

東京農業大学大学院博士課程修了(農芸化学専攻)。

専門分野は代謝学およびメタボロミクス。代謝経路解析や制御機構に関する研究、栄養学や分子生物学的研究に従事。

日本分子生物学会などに所属。

学会申し込みから制作までの3ステップ

多くの学会では、ポスター発表までの準備に3つのステップがあります。2025年の日本分子生物学会年会(MBSJ2025、パシフィコ横浜開催)を例に、その流れを見ていきましょう。

STEP 1:演題投稿

まず、日本分子生物学会の公式ホームページから、第48回年会(MBSJ2025)の演題投稿ページにアクセスします。

■ 投稿前の準備

演題を投稿する前に、まず以下の2つの手続きをします。

- Confitのユーザー登録(A-Passログイン/アカウント登録)

- 早期参加登録

- 日本分子生物学会員(正会員・学生会員)

- 日本生物物理学会員(正会員・学生会員)

- 非会員(一般演題投稿あり)

※学会員として投稿する場合は、2025年度会費の納入が必要です。また、上記2つの準備を完了させないと演題投稿画面に進めません。

■ 投稿期間

2025年7月1日(火)〜 7月31日(木)17:00(締切厳守)

※7月31日17:00までに投稿完了した演題のみが受け付けられます。締切後の新規投稿・投稿内容の修正は一切受け付けられません。

■ 投稿内容

演題投稿では、以下の情報を提出します。

- 発表タイトル(日本語・英語の両方)

- 著者名・所属(日本語・英語の両方)

- 要旨本文(日本語または英語、どちらか一方でOK)

- 日本語の場合:全角850文字以内

- 英語の場合:半角1,700文字以内

- 発表形式の選択

- ポスター発表(全採択演題で必須)

- 公募シンポジウム口頭発表への採択希望(任意)

※この段階では、ポスターそのものは必要ありません。タイトルと抄録だけで大丈夫です。

■ 注意点

- 演題投稿は必ず発表者本人が行う(代理投稿をすると発表者名が代理の人になってしまう)

- 一人一演題まで(共同研究者として他の演題に名を連ねることは可能)

- 公募シンポジウムに採択された場合も、ポスター発表は併せて必須

- 要旨は事前に準備しておき、貼り付ける

- 「一時保存」機能を活用し、締切り当日に慌ただしく投稿することは避ける

ここで重要なのは、「要旨」の書き方です。

多くの人は「形式的なまとめ」として要旨を書きますが、実はこれが後のポスター構成に直結します。なぜなら、要旨は研究の核心を限られた文字数で伝える訓練であり、これをしっかり書けた人はポスターの構成も明確になるからです。逆に、要旨が曖昧なまま採択されると、ポスター制作時に「何を中心に据えるべきか」で迷うことになります。

■ポスター賞への応募

学生の方は、演題投稿時に「MBSJ2025ポスター賞」への応募ができます。投稿時に該当の設問にチェックするだけで、当日審査が行われます。優れた演題には「MBSJ2025 Poster Award」が授与されるため、ぜひ応募してみてください。

STEP 2:採択通知を受け取る [時期:学会の1-2ヶ月前]

演題投稿から数週間後、9月上旬に学会事務局から採択通知が届きます。ここで初めて、発表形式や発表日時、演題番号が確定します。

■ Late-breaking Abstract(LBA)について

なお、7月の締切りに間に合わなかった場合や、8月に重要な実験結果が得られた場合は、9月に募集される「Late-breaking Abstract(LBA)」での発表も検討できます

LBAの特徴:

- 発表形式はポスター発表のみ

- 公募シンポジウム口頭発表での採択はなし

- 学生はポスター賞への応募が可能

7月の投稿締切りに間に合わなかった場合でも、LBAへの応募という選択肢があります。

■ 採択通知で確定する情報

- 採否(採択 or 不採択)

- 発表形式(ポスター発表 or 公募シンポジウム口頭発表 + ポスター発表)

- 発表日時

- 演題番号

- コアタイム(発表者が待機する時間帯)

※演題の採否、発表日については、学会事務局に一任することになります

■ 最も重要な「ポスター発表要綱の確認」

採択通知が届くと、多くの人は「採択された!」という喜びとともにメールを閉じてしまいます。しかし、採択通知メール自体には、ポスター制作に必要な詳細情報はほとんど記載されていません。重要なのは、学会公式サイトの「オーガナイザー・発表者の皆様へ」のページを確認することです。

・MBSJ2025の場合:https://www.aeplan.jp/mbsj2025/organizers_presenters.html

※採択通知を受け取ったら、まずこのページをブックマークしましょう。

参考:前年度の要綱(MBSJ2024)

https://www.aeplan.jp/mbsj2024/organizers_presenters.html

※その年の公式サイトがまだ公開されていない場合、前年度版である程度の傾向を把握できます。ただし、会場が変わるため(例:福岡→横浜)、掲示方法やスケジュールが変わる可能性があり、必ず最新版を確認してください。

このページには、以下のような制作に直結する情報が記載されます。

- ポスターの推奨サイズ(縦/横の向き含む)

- 掲示可能スペース(パネルのサイズ)

- 掲示方法(押しピン、マグネット、テープなど)

- 掲示期間(各演題が何日間掲示されるか)

- 貼付・撤去の時間帯

- コアタイム(発表者が待機する時間帯)

- 奇数/偶数演題番号でのコアタイム分けの有無

- 搬入に関する注意事項(何時から会場に入れるか、など)

- タイトル・所属の記載ルール

- 文字サイズの推奨

- テンプレートやフォーマットの有無

- 掲示用具(学会が用意するもの、持参が必要なもの)

- 発表形式(現地のみ or オンライン併用)

参考:昨年度(MBSJ2024、マリンメッセ福岡)の例

昨年の要綱では、以下のような情報が記載されていました。

- 掲示スペース:W120cm×H150cm

- 貼付時間:8:00-10:00

- コアタイム:奇数演題 12:55-13:55/偶数演題 13:55-14:55

- 撤去時間:最終日を除き19:00-19:30

- 掲示方法:押しピン(パネルに設置済み)

- 発表形式:現地発表のみ

ただし、MBSJ2025はパシフィコ横浜での開催となるため、会場の仕様や運営方針により、これらの条件が変わる可能性があります。採択通知を受け取ったら、すぐに公式サイトで最新の要綱を確認してください。

- サイズが想定と違う

- 掲示方法がマグネット式だった

- コアタイムが他のイベントと重複している

こうしたことが制作途中や印刷直前に判明すると、取り返しのつかない事態に陥ります。

STEP 3:ポスター制作開始

採択通知を受け取って要綱を確認したら、いよいよポスター制作に入っていきます。

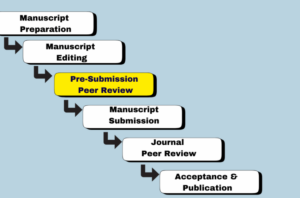

ポスター制作には、以下のプロセスが必要です。

- 初稿作成(構成・デザイン):3〜5日

- 指導教員や共同研究者への確認・修正:5〜7日

- 再修正・最終調整:2〜3日

- 印刷手配・受け取り:2〜3日

- パシフィコ横浜への搬入準備:1日

つまり、最低でも2週間、できれば3週間は見ておくべきです。締切りギリギリになってから始めると、修正する時間がなくなり、妥協した状態で発表することになりかねません。余裕を持って制作に取り掛かりましょう。理想は「発表1ヶ月前に初稿完成、3週間前に印刷発注」です。

特に会場のパシフィコ横浜はみなとみらい地区という都市部にあるため、当日朝に印刷物を受け取ろうとしても、周辺の印刷店は混雑している可能性があります。そのため事前準備はとても重要なのです。

まとめ:制作前の準備が成否を分ける

本章では、ポスター制作に入る前の「3つの準備ステップ」を見てきました。

どの工程も一見地味ですが、ここを丁寧に行うことで、当日のトラブルを防ぎ、研究内容を最高の形で伝えられるようになります。

一度、学会申し込みから制作までの3ステップを振り返りましょう:

- 演題投稿(7月〜8月)

・Confitアカウント登録と早期参加登録を完了してから投稿する

・要旨は「研究の核心」を明確にするための最初の設計図

・学生は「ポスター賞」応募も忘れずに

- 採択通知を受け取る(9月ごろ)

・採択メールを受け取ったら必ず「発表者向け要綱ページ」を確認

・ポスターサイズ、掲示方法、コアタイムなどを把握してから制作を始める

- ポスター制作開始(発表3〜4週間前)

・初稿→修正→印刷→搬入まで最低2〜3週間を確保

・印刷トラブルや納期遅延を避けるため、発表1か月前に初稿を完成させるのが理想

ここまでの準備を終えたら、いよいよポスター制作本番です。次の章では、実例やワークシートを交えて以下を解説していきます

・「ポスターは予告編」という考えをどう構成に落とし込むか

・膨大な研究データから“何を伝え、何を捨てるか”

・情報過多を防ぐための構成設計とレイアウトの基本

ポスター制作の成否は、すでにこの「準備段階」で8割決まっています。土台を固めた今こそ、「伝わるポスター」への第一歩を踏み出しましょう。